最近逢人就问一个问题:

你怎么看女权(性)主义?

What do you think of feminism?

Wie findest du Feminismus?

女权问题由来已久,这样的数字我们应该都很熟悉:当下即是在经济相对发达的地区,刨除一切其他因素,只保留了性别这一个变量的情况下,女性的平均收入只有男性的六七成左右。在全球500强企业中,只有不到5%的企业CEO是女性。参政的女性也是极少数,少到这个地球上大部分国家到现在为止还从来没有过出现过一位女性最高领导人。职场上,在社会打拼的女性基本绕不过“玻璃天花板效应”,而实际上,大部分女性可能连“玻璃天花板”都摸不到,甚至在面试入职时就已经因为 “适龄女性” 的身份使自己的竞争力打了折扣。这一切的一切,难道是稀松平常的世界秩序的一部分吗?其实在很长一段历史时期中,人们是选择接受上述现实的。

直到大约上世纪六十年代,西方社会才出现了一些团体开始有组织地为争取女性平等权益而发声。时至今日,两性平等、男女同工同酬、女性不应被物化等等观念至少已经算是深入人心了。然而,我们都知道,前方的路还长着呢;非但路还长着,女权主义一路走来自身也暴露出越来越多的问题。

为了更好地传播,观念和信仰需要将原有的诉求简化,也因此更容易被误解,也有更多不理解真实意义而声音大的“假主义者”出现。

女权主义往往被冠以政治正确的标签,一个有时候不太讨喜的标签。我们要知道,女权主义的分支派别繁多,并不是一个紧密的整体,而是经历了一个从最初社会上鲜有女性声音到如今声音纷杂的过程。不幸的是,大众听见的往往只是声音最大的、最尖锐的那个。在这里,我姑且把这个最大最尖锐的声音等同为激进女权主义。

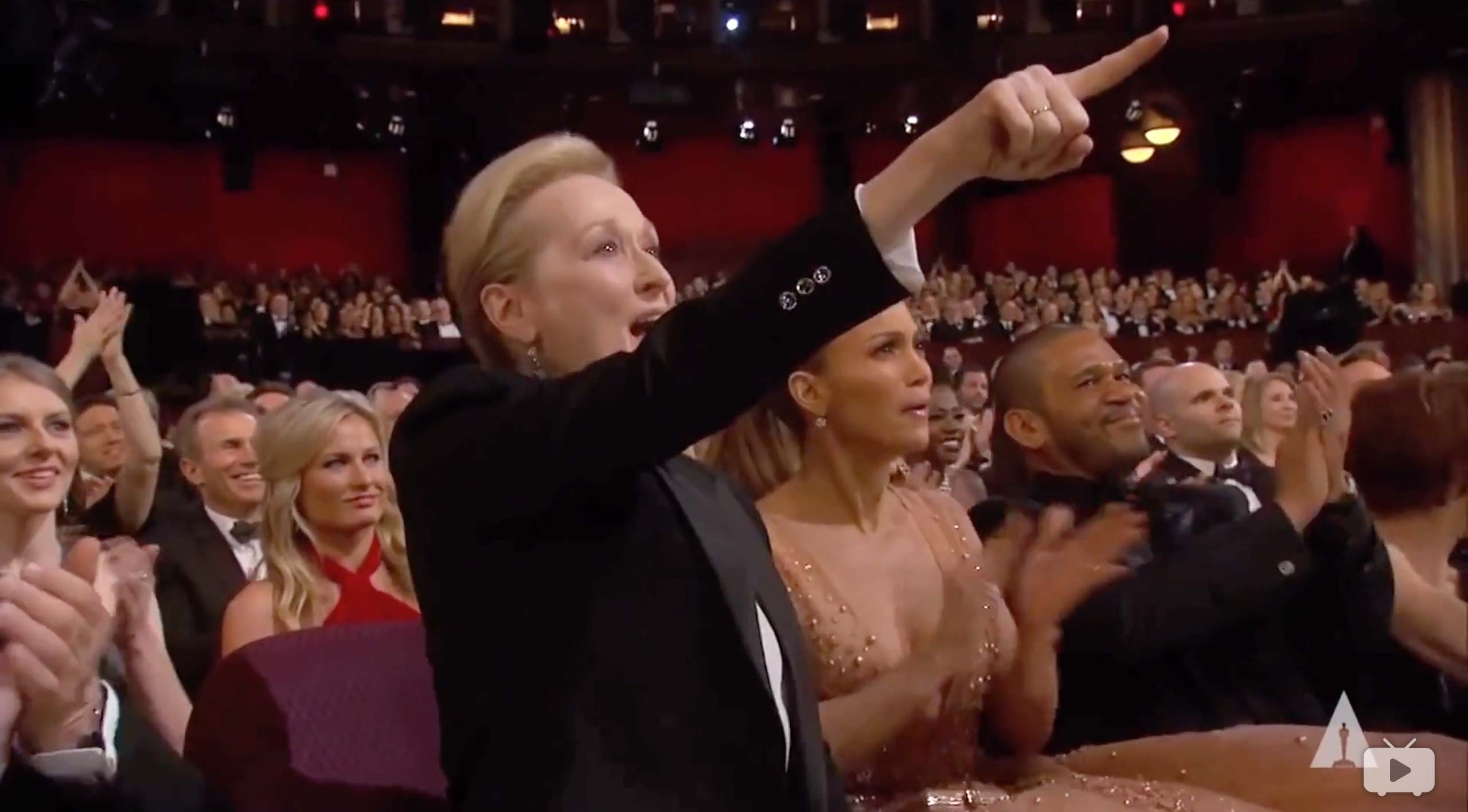

我们在社交媒体上接触的的各种与女权主义相关的观点基本都是来自这个流派。这些观点无一例外都有一个潜在的假设:女性是受压迫的群体。而这个压迫的施加者在理论发展的不同时期分别指向了男性和父权主义(Patriarchy)。到这儿好像都没毛病。接着问题就来了,该理论一出,听到、看到这个说法的人,为了最迅速地解构观点,很自然的就套用了二元对立的模型。于是,最终我们看到,女权主义的声音被激进女权主义所代表,而激进女权主义的声音也越来越多地被解读为男性与女性的利益构成零和博弈1。这便成了我们在大众传媒上接触到的女权主义。Emma Watson 在联合国的演讲《He For She》, Patricia Arquette 在奥斯卡颁奖典礼上大声疾呼男女平等、同工同酬等等。我们自然有所耳闻,但我们也仅仅是听说过而已,实际上,我们对此知之甚少,于我而言,我更倾向于说:我们对此一无所知。

前几天看了一部纪录片,《The Red Pill/红色药丸》,一并与大家分享一下。这是一部目前来说还相当小众的片子,在我写这篇推送的时候,豆瓣上还只有85个人评价过,目前唯一找得到的观影资源在B站上(文末附2),总共只有八条弹幕。不过好消息是,7月27日这个视频已经上线了中英双语字幕,想看的读者就不必像我一样啃生肉了。纪录片讲的也是一个相当小众的话题:男权主义。我知道这听起来像什么,这听起来就像是主张“白人才是受压迫的对象,有色人种才是享受各种优先权利的群体”的说法。但是,不妨一看,何况,这部纪录片的拍摄者本身是个女权主义者(性别:女)。这部纪录片最令我意外的一点,原来只要想统计,触目惊心的数字到处都是。以下数据引用该纪录片的内容(适用于美国):因工作死亡的人中93%是男性;五分之四的自杀者是男性;高校毕业的男性比例为38%;在离婚官司中,九成以上的抚养权归属女方。这么一看,男性仿佛也成了被压迫的群体。原来,事情并不简单!

If women are so different from man that man can’t understand the female experience and we need to listen to women to describe it, then the male experience is (exactly) so different from the female experience that you can’t understand it. —— Fred Hayward

片中的男权主义者 (Men’s Rights Activist-MRA) 之一提出了自己的观点:正如两点之间的距离是一致的,男性与女性之间的距离也是等同的。男性与女性有别,所以他们不能理解身为女性的体验,所以需要聆听女性的诉求;同样的,女性与男性有别,所以她们也一样不能理解身为男性的体验,所以需要聆听男性的诉求。但事情同样不简单。

当女权主义者代表发声的时候,我们很欣慰地看到,大家的反应是这样的。

可是,当男权主义者发声的时候,是什么样的场面呢?

这么说,但凡有宣传男权主义的公开集会,永远会有抗议者在对面进行抨击(其中有为数不少的女权主义者,当然也可能是没有全面了解女权主义精髓的“假主义者”)。贴一句抗议MRAs的口号吧:Racist, sexist, anti-gay, MRAs, go away! 朗朗上口,只是一下就把 MRAs 贴上了种族主义者、性别歧视者、反对同性恋者的标签。首先,一股脑地把MRAs作为自己的假想敌,然后,试图把 MRAs 拉到三个当下最大的维权群体的对立面——这是引战行为。倒是教这些人社会学的老师是不是应该高兴一下呢?毕竟他们把 intersectionality(原谅我不知道怎么用中文简明扼要地表达这个词)的理念应用得如此炉火纯青。

为什么一听到与自己不一样的声音就想要驳斥、抨击呢?这样做真的有必要吗?

说点自己的反思吧。

前文我提到了激进女权主义的声音,提到了“假主义者”的声音,读者自然要问,这“真主义者”的声音应该是什么呢?我以为,女权主义也好,男权主义也好,本质上都是平权主义。当女性真正取得了社会的平等权利之后,男性自然也分得另一半对等的权利。很自然,实现女性平等权利的那一天,就是实现男性平等权利的那一天。所以说,这两种诉求,本质上其实是同一种诉求。这两者之间并不是什么二元对立的关系,而是相辅相成、互利共赢的关系;不是零和博弈,而是非零和博弈。

这个道理不复杂,平权之路依旧漫漫,为什么?只要回答一个问题就好:

你是想要平等还是想要特权?

铁达尼号撞冰山了,妇女儿童先上救生艇;服兵役者男性占绝对多数;传统绅士风度要求女士优先。一旦要求平权这些东西还会保留吗?我不知道。我只知道,自愿放弃既得特权需要的,真的不是一点点勇气。

在这条平权之路上接着走下去,会有摩擦,会有阵痛,会有不知所措,但亲爱的,不要无端指责与自己不同的人;不要总想把一件事简单归因;不是大喊大叫、崩溃了就叫做思考人性了。请铭记:仇恨永远比聆听更容易,忽视永远比思考更容易!

此外,红色药丸这个标题也是有由头的。出处是经典电影《黑客帝国》。

Morpheus给了Neo两粒药片。红色的药片将回答“什么是The Matrix”的问题,而蓝色的药片仅仅是让生活像以前一样继续。当Neo伸手去拿红色的药片时,Morpheus警告说:“记住,我要告诉你的只有一样东西 —— 真相。”

太过科幻么,非也。各位读者有思考过一个问题么:我们对于世界的认知,我们的生活建立在什么之上——建立在人言之上。

现代社会的信息量是如此之巨大,大到如果我们桩桩事情都要去获得一手信息的话,完全没法过活的程度。所以呢,我们汲取的大部分信息都是经过他人筛选、加工过的。而且,信息被加工的次数是如此之多,多到我们完全无法追根溯源。但是往往,只要这个信息来自于一个我们认可的媒介,我们便倾向于承认它是事实。实际上,有谁知?于此,我会说,我们的生活建立于幻象之上。你以为,你以为的真的是你以为的吗?事实就是如此,还是说有人想让事实看起来像这么回事?

想来,纪录片的作者取红色药丸这个名字,本意应该也是希望人们能够看清现实吧。但其实,关于女权主义相关的东西我看了挺久了,看得越多,想得越多,自己越觉得不知如何是好,越不知道真相是什么,越不敢说自己了解什么,我只是越来越怀疑之前看到的很多东西是幻象罢了。这未尝不是好事。我们本也不应该躺在舒适的圈子里,让观点顺着原有的逻辑自然生产,只有走出来,打破原有的桎梏,才会有新的认识。

I don’t know where I’m headed, but I know what I leave behind.

我不知道该去向何方,但我知道我已经把什么抛诸脑后。共勉。

2017/8/3